ITER 等离子体面向组件钨的使用评估

发布时间:

2025-08-05

1. 引言

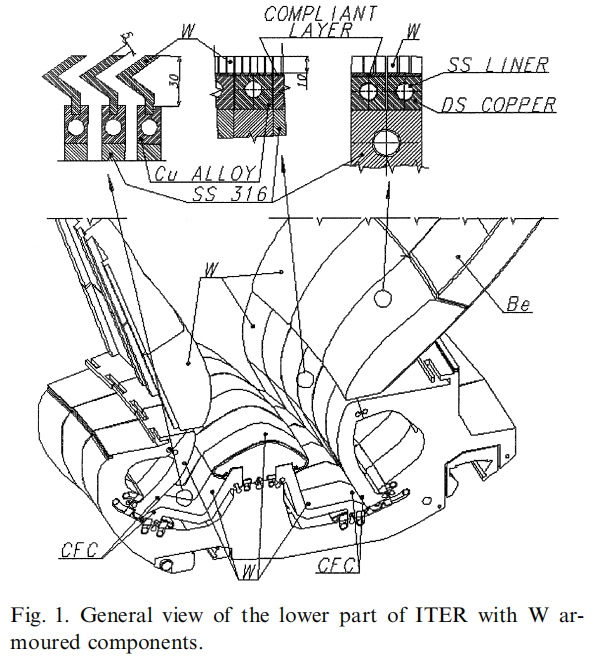

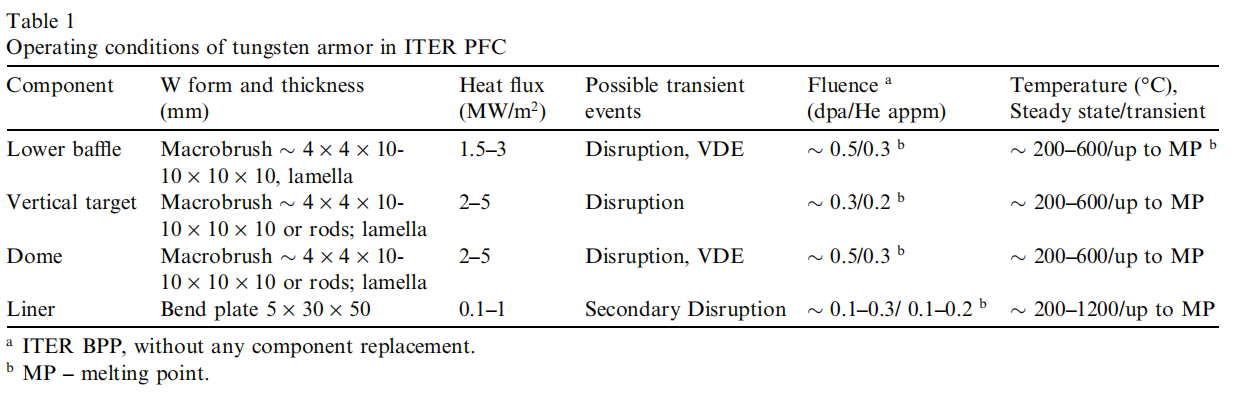

钨具有较高的物理溅射能量阈值(D 约为 200 eV),并且不会与氚形成氢化物或共沉积物。此外,钨在所有金属中熔点最高,蒸气压最低,导热性良好,且具有较高的高温强度。这些物理和机械性能使其作为高热通量组件涂层极具吸引力。图 1 显示了目前 ITER 等离子体面向组件 (PFC) 中考虑使用钨的区域。考虑的钨厚度范围为 4 至 30 毫米。表 1 比较了 ITER 等离子体面向组件不同部位钨的运行条件。从表中可以看出,圆顶和垂直靶将承受等离子体破坏的冲击,因此厚度需要达到 10 毫米左右;而衬里将承受等离子体破坏产生的二次能量。衬管中的钨具有双重功能。首先,衬管后方是泵送管道。衬管的设计旨在保护这些管道免受视线内粒子流的影响,因此其形状如图1所示呈Z形。其次,衬管表面温度约为500±1200°C,以防止在冷区出现碳共沉积。由于该区域的热负荷相对较低(<1 MW/m²),因此使用了较厚的截面(约为30 mm)来增加穿过材料的DT。在瞬态事件中,钨的表面温度可能会接近熔点。

在表1所示的所有组件中,钨都与主动冷却的铜合金散热器粘合在一起,并且不具有结构功能。然而,潜在的开裂和分层可能会导致能量传递损失,因此必须避免这两种情况。此外,钨的热膨胀系数与铜热沉的匹配性较大。为了降低热应力,需要选择合适的钨装甲瓦几何形状。

2. 钨数据库分析

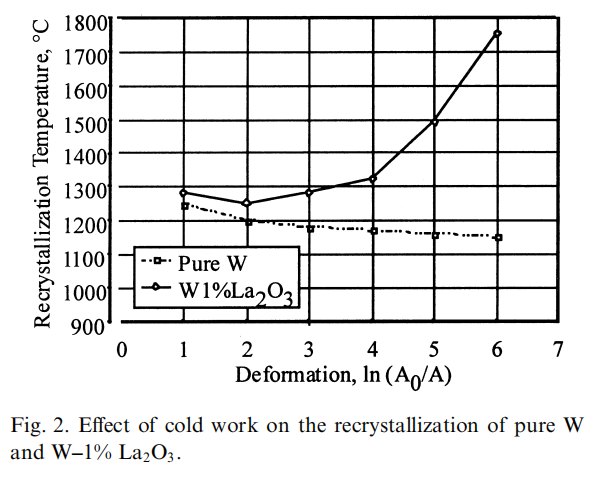

目前,ITER 应用考虑使用几种类型的钨:纯钨(压制/烧结/热加工)、弥散强化钨(机械合金化/压制/烧结/热加工)和铸造合金。粉末冶金生产的纯烧结钨是最易获得且最便宜的钨等级,但其再结晶温度较低。W-1% LazO3 的再结晶温度可以显著提高,细丝可高达 1700°C 以上。图2中W-1% LazO3合金的高再结晶温度是由于热机械处理过程中弥散相与位错相互作用的结果。热加工量越大,退火过程中形成的弥散相颗粒越细小。在再结晶过程中,这些颗粒阻止了二次晶粒的生长。此外,与纯钨相比,W-1% LazO合金在再结晶状态下具有显著更高的机械强度。

铸造钨是一种相对较新的产品。过去,由于铸造钨晶粒尺寸较大,通常过于脆性,无法加工成板材。然而,俄罗斯联邦最近开发了一种弱合金化钨(W-Mo-Y-Ti),命名为W-13I。该材料采用真空熔炼,然后进行冷变形生产。添加钇和钛等活性元素可减少游离氧和碳的含量,从而提高机械性能。这三种材料均表现出钨和其他体心立方金属典型的显著延性-脆性转变。这些材料的延性-脆性转变温度 (DBTT) 远高于室温,范围在 250°C 至 600°C 之间。

铸造钨是一种相对较新的产品。过去,由于铸造钨晶粒尺寸较大,通常过于脆性,无法加工成板材。然而,俄罗斯联邦最近开发了一种弱合金化钨(W-Mo-Y-Ti),命名为W-13I。该材料采用真空熔炼,然后进行冷变形生产。添加钇和钛等活性元素可减少游离氧和碳的含量,从而提高机械性能。这三种材料均表现出钨和其他体心立方金属典型的显著延性-脆性转变。这些材料的延性-脆性转变温度 (DBTT) 远高于室温,范围在 250°C 至 600°C 之间。

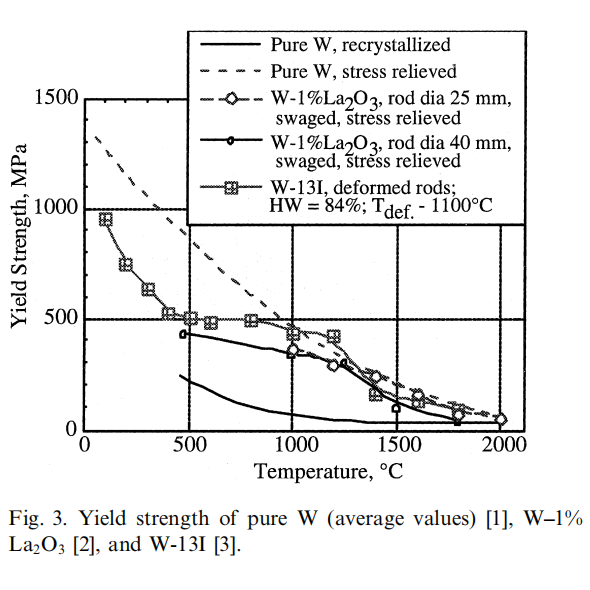

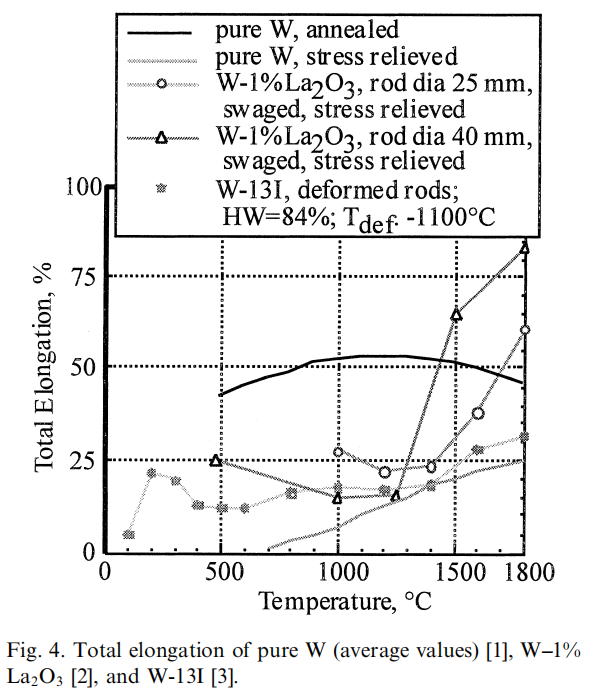

钨的机械性能与生产历史、合金元素、杂质和热机械处理有关。这种依赖关系可以在图 3 [1-3] 中看到。纯钨在退火/再结晶和应力消除条件下的数值是使用不同测试方法对不同材料进行测量的平均值。从该图可以看出,应力消除和再结晶粉末冶金钨之间存在显著差异。 W-1% LazO3 和 W-13I 的强度也介于两种条件之间。较高的值可能是由于测试程序和冷加工量的差异造成的。图 4 显示了这些材料的总伸长率数据。冷加工和应力消除状态下的纯钨比再结晶钨具有更高的强度和更低的延展性。应力消除状态下 W-1% LazO3 的总伸长率高于相同条件下的纯钨。对于 140oC 以上的温度,伸长率的差异略有误导性,因为一些应力消除材料一些钨已发生再结晶,而另一些则部分再结晶。重要的是,它们都具有延展性。

在体心立方金属中,中子辐照通常会导致脆化。在Alexandrov [4] 的研究中,烧结钨样品在100°C下辐照,剂量高达4.2 x 1019 n/cm²。与低温辐照的典型情况一样,观察到了硬化和脆化。Steichen [5] 也发现了类似的现象。在本研究中,钨样品在371-380°C下辐照,剂量高达0.5-0.9 x 10²² n/cm²(约5-9 dpa)。在此条件下辐照再次提高了材料的强度并降低了延展性。当 Tirr 和 Ttest 温度约为 30o°C 时,也观察到延展性下降 [6];钨试样在比未辐照条件下测试的试样低 5-10 倍的应力水平下发生脆性断裂。辐照试样的断口检验表明,脆化伴随亚晶粒和晶界断裂的趋势。这些数据与 [4,5] 中报告的数据不同,但这种差异可以通过所用钨合金的不同化学成分来解释。

在体心立方金属中,中子辐照通常会导致脆化。在Alexandrov [4] 的研究中,烧结钨样品在100°C下辐照,剂量高达4.2 x 1019 n/cm²。与低温辐照的典型情况一样,观察到了硬化和脆化。Steichen [5] 也发现了类似的现象。在本研究中,钨样品在371-380°C下辐照,剂量高达0.5-0.9 x 10²² n/cm²(约5-9 dpa)。在此条件下辐照再次提高了材料的强度并降低了延展性。当 Tirr 和 Ttest 温度约为 30o°C 时,也观察到延展性下降 [6];钨试样在比未辐照条件下测试的试样低 5-10 倍的应力水平下发生脆性断裂。辐照试样的断口检验表明,脆化伴随亚晶粒和晶界断裂的趋势。这些数据与 [4,5] 中报告的数据不同,但这种差异可以通过所用钨合金的不同化学成分来解释。

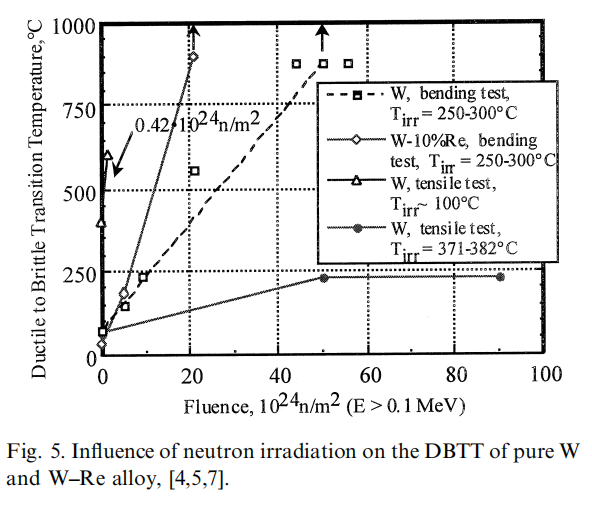

为了总结中子辐照对钨机械性能影响的数据,可以使用 DBTT 数据。DBTT 增加的幅度似乎取决于能量密度和辐照温度。中子辐照对纯钨和钨-10%铼合金的影响比较[4,5,7]表明,辐照会导致钨-10%铼合金更快速、更严重的脆化(见图5)。这项研究的结果有些令人惊讶:合金元素铼能够有效地将双相热裂解温度(DBTT)抑制到室温左右,并降低纯钨的可制造性和可焊性。基于这项研究以及在moimproves lybdenum中的类似研究,似乎这种合金元素对未辐照钨有益,但对辐照钨有害。这也是为什么ITER不考虑使用含铼合金的原因之一。 3. 独特的保护方案

3. 独特的保护方案

如前所述,钨被粘合在一个主动冷却的铜基体上。铜基体的进水温度标称值为140°C。根据热流密度的不同,铜和钨之间的界面温度可能在 160-20oC 左右,而钨表面温度可能在 200 至 1200oC 之间(见表 1)。由于两种材料之间的热膨胀系数差异(钨为 4 x 10-6/C,铜为 18 x 10-o/C),这种较大的温度变化会导致钨产生较大的应力。为了降低这些应力,人们正在研究各种制造方法。

其中第一种方法被称为宏刷 (macrobrush),由 Plansee AG [8] 开发。这种方法使用小块(4.5 x 4.5 x 10 毫米)的钨,并在其周围铸造纯铜。将纯铜铸造在钨周围后,将组合体的铜面通过电子束焊接到 CuCrZr 或 DS 铜基板上。小尺寸钨刷与周围易屈服的软铸铜相结合,降低了键合线和脆性钨中的残余应力。这一概念已在CEA-Le Creusot高热流密度装置中进行了测试,测试功率分别为9和16 MW/m²,循环次数达1000次[8]。在EU/Plansee小尺寸偏滤器模型的热流密度测试中[8],观察到W 1% LazO3宏刷立方体在18 MW/m²下经过1000次循环后未发生再结晶,导致表面熔化,钨-铜界面温度达到800-900°C。在加热期间也未观察到钨出现裂纹。Efremov研究所采用了类似的方法,但钨瓦尺寸为10 x 10 x 10 mm。一个包含四块瓦片的小尺寸模型在16 MW/m²的电流密度下经受了多达2000次循环而没有损坏。

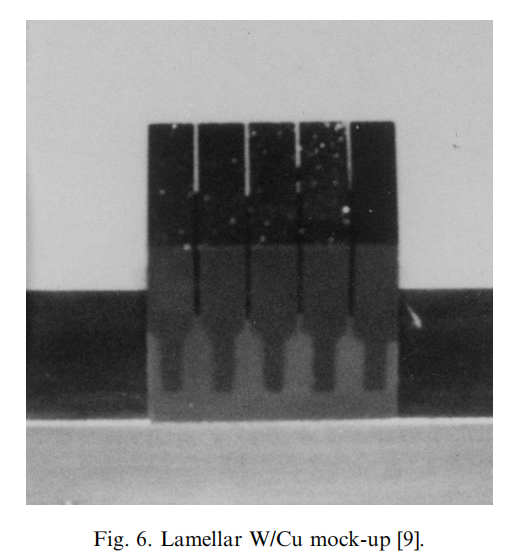

第二种方法是采用叶夫列莫夫研究所[9]正在开发的薄片型结构。该方法(如图6所示)使用5毫米厚的板,同样在钨板周围铸造纯铜。然后使用CuInSnNi填充金属将铸造组合体钎焊到铜合金散热器上。同样,通过在钨板周围包裹一层薄的软铸铜,可以降低键合线处的残余应力。此外,将铜铸造到钨板上的大极耳上可以大大增加键合表面积。该组合在15 MW/m²的电流密度和2150次循环下进行了测试。在钨板中观察到了细小的表面裂纹,并且由于过热,软铜板发生了过度蠕变;然而,接头处仍然保持着良好的键合。

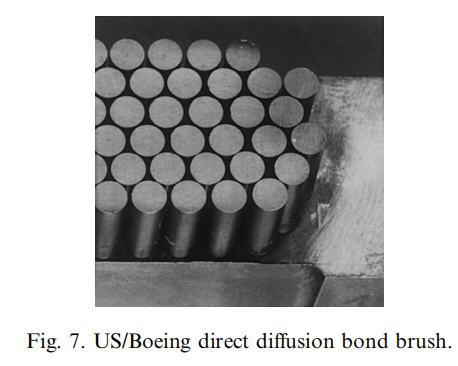

第三种方法是钨刷结构(正在申请专-利),该结构由美国正在推广的,采用直径1.58-3.16毫米的小型钨焊条和软铜[1o]制成。钨通过焊接珩磨头固定到位。梳状磁芯采用低温(450-550°C)铜-铜扩散连接技术与铜合金热沉连接(见图7)。除了钨棒尺寸小巧和使用柔软纯铜外,较低的连接温度进一步降低了残余应力。等离子喷涂和直接扩散连接技术的模型已经制造完成,目前正在美国新墨西哥州阿尔伯克基市桑迪亚国家实验室的电子束试验台上进行高热流测试。

4. 结论

已评估了三种不同等级的钨,以确定其在ITER等离子体表面组件中的应用。材料选择的关键在于ITER的运行条件和设计要求。通常,ITER目标温度范围内的钨等级数据库非常有限。因此,材料选择必须主要基于有限的信息。在不同的钨合金牌号中,W-1% LazO3、W-13I 和冷加工状态下的纯钨均被视为候选材料。

最终选择仍需进一步研发。由于再结晶状态的钨强度低、抗热震性差、DBTT 高,因此无法使用。由于钨合金牌号在装甲作战的低温范围内(未辐照和辐照)易碎,因此采用不会引起裂纹萌生的形态似乎是合理的。为避免材料因分层而损失,织构方向(轧制或挤压方向)需要垂直于钨/铜接头表面。钨合金有多种不同形态(棒材、棒材和板材)。每种形态似乎都能降低钨/铜接头的热应力。初步结果表明,钨在测试过程中未发生分层,且钨/铜接头具有良好的热性能。

论文引用信息

Journal of Nuclear Materials 258-263(1998)308-312

星尘科技采用射频等离子体制备的球形钨粉,具有高纯度低氧、球形度高、表面光滑、无卫星、粒度分布均匀、流动性能优良、松装密度和振动密度高等特点。广泛应用于以下领域

3D 打印:用于制备高精度钨合金零部件。

粉末冶金:生产高密度、高性能钨制品。

电子行业:制作电子浆料、电极材料等。

军工领域:制造穿甲弹、耐高温部件等。

医疗领域:作为辐射屏蔽材料等。

http://www.stardusttech.cn/products/26.html

欢迎联系张经理13318326185,了解关于更多钨及钨合金粉末的详情

相关新闻

星尘科技(广东)有限公司

佛山市南海区丹灶镇南沙社区森树基路10号联东优智园1座101号

二维码